对接国际标准,实现国产飞机综合保障分析技术突破

发布日期:2019-12-17 浏览次数:3008

对接国际标准,实现国产飞机综合保障分析技术突破

——航空工业某研究院支综合保障分析系统案例

当前现状

现代武器装备是一个复杂的系统,这个系统通常由主战装备和保障系统两个部分构成。只有保障系统能够及时、足额地保障装备供给,才能保证主战装备具有完整的战斗力。

随着武器装备系统复杂程度的不断增加,随之带来的装备研制、使用与保障经费也急剧增长,其中使用与维修保障费用的比例显着提升。国外相关资料显示,装备的使用与维修保障费用已经占到装备全寿命周期费用的60%-80%,有的甚至超过购置费的10多倍。

由于以往,我军装备建设和发展基本采用传统的序贯式模式, 即首先研制装备, 然后进行装备定型、入役部署, 最后才考虑装备维修等其他保障问题, 而不是在研制装备的同时,同步考虑其使用保障问题,致使当前我军装备突飞猛进,但是装备保障管理水平没能完全适应装备建设的新形势。装备全寿命周期费用没有同比例增长,导致一些装备严重失修,明显降低装备的战备完好性,装备出现故障率高、维修及返修频繁,维修等待时间长、平均延误停机时间长,使用可用度低,能执行任务率低,装备的售后压力日益加大。

另外,国内很多新研装备研制任务紧,方案初期没有充分考虑综合保障设计,配套的保障资源不充分,如保障设备、设施、备品备件的配套不匹配,手册等资料内容不全面,对人力人员及其培训提出的要求不具体等,导致新研的装备较长时间无法形成战斗力。

项目背景

航空工业某研究院(以下简称“航空工业X院”)为集军民用飞机设计研究于一体的国家级设计研究院,航空工业X院以飞机设计需求为牵引,拥有完整的飞机型号远景规划、论证、设计、研究、集成、试验、保障、科研管理专业体系,同时设计手段和试验设施先进,形成一整套系统的飞机协同设计方法,具有同时承研多个先进军民用飞机及其配套产品的研发能力。

该单位对综合保障工作非常重视,拥有独立的综合保障工程室,负责综合保障分析的整体规划、论证工作,并制定综合保障分析工作流程、方法及相关综合保障交付文档的管理工作。

综合保障分析针对新研或改进型装备从方案阶段开展综合保障分析,将使用保障需求与装备的战备完好性要求纳入设计并协调规划保障资源,形成综合保障方案。

航空某研究院面向新研国产飞机型号基于综合保障分析系统开展型号应用工作,努力将综合保障向体系化、专业化、数字化、集成化方向发展。

建设必要性

综合保障分析系统项目初期通过需求调研,针对航空工业X院的整个综合保障分析工作进行了详细的了解,从而确定了通过建设此项目提供高全院所的综合保障分析能力,充分完善综合保障方案,合理规划综合保障资源。

缺乏专业规范的业务流程驱动综合保障分析工作。为了更好的满足使用方的需求,需要制定适合院所实际情况的综合保障分析业务流程。这不仅可以减少各个专业室之间的沟通协调成本,也能提升综合保障分析工作质量。目前各总体研究所普遍存在缺乏专业规范的业务流程驱动综合保障分析工作,通过合理的综合保障业务分析流程的控制,明确综合保障分析工作职责,从而实现高质量的团队合作。

缺乏专业的综合保障分析技术。除了典型的如FMECA、RCMA、MTA等常被列为综合保障分析的任务项外,其他的如:特殊事件与损伤分析、故障排故分析、备件需求分析、保障设备需求分析、保障设施需求分析等工作均缺乏专业的综合保障分析技术。典型的4A分析对应各自专业领域面向多标准如何进行剪裁以适应航空院所的实际情况,这些都会造成综合保障分析工作较难推进。

缺乏高效的综合保障数据管理。历史型号中综合保障分析大都靠人工分析,将分析结果记录在电子文档或纸制文档中,分析的质量取决于人员的专业水平,且工作效率低下,虽然也生成了一些宝贵的历史数据。但往往这些综合保障的数据都以文档甚至纸质资料进行归档,查询较为困难。通过专业工具封装分析的流程和相关知识,可以降低对人员专业水平的依赖程度,提高分析的效率和结果的质量,并将综合保障分析数据进行结构化、标准化管理,使数据有迹可查,有据可依。

缺乏统一规范高效的报告编制。型号研制过程中会产生大量的综合保障分析报告,报告的编制往往需要耗费较大的人力成本,通过统一规范的综合保障分析报告模板的制定经过专业工具可以自动生成,并完成归档。

建设思路

建设综合保障分析团队。为了保证型号产品能够满足客户方提出的使用需求,针对型号项目按专业建立专门的分析团队,明确每个专业、每个岗位的工作职责,实现综合保障分析工作与型号立项、研制、生产和使用的无缝对接,保证综合保障分析工作的落实。

建立覆盖全寿命周期的综合保障分析业务流程。综合保障分析工作从项目方案阶段就应开始策划,制定满足装备完好性需求的综合保障分析计划,提升保障资源(备件、保障设备、消耗件、人力人员、保障资料等)的标准化,并确保设计数据、试验数据、售后数据和相关信息能够被型号研制各部门共享。同时,在使用阶段应持续监测产品的保障性,关注现场故障及解决措施并反馈给设计部门改进,注重产品保障战略、全寿命周期费用及产品性能之间的平衡,实现装备全寿命周期保障的目标。

实现型号全寿命周期综合保障业务的信息化、集成化。在型号产品研制过程中,通过创造一个共享的信息环境,遵循国际先进标准,如S3000L,可利用标准的接口实现项目相关的管理部门、设计单位和厂商协同工作,设计人员可以在动态环境下将设计、制造、维修保障、费用及时间进度等因素作为设计参数一并加以考虑进行优化设计,从而大幅度缩短新研制产品的研制周期,减少全寿命费用,提高装备完好性及使用可用度。

建设综合保障数据库,实现数据标准化规范化管理。综合保障分析过程中除了采用无纸化的数字信息实现数据共享,使数据信息能够高效生成、交换、处理与维护,并且只要生成一次,便可在系统寿命周期的多个不同过程(设计、分析、工艺制造、培训、售后保障)中多次使用外,还可实现数据的统一化,规范化,保证不同阶段的数据的交换与共享。目前航空工业X院完成的综合保障分析平台遵循S3000L标准,并支持S1000X标准接口生成数据包完成技术手册的数据转换。不仅能减少纸制资料费用,而且能提高数据交换的准确性和及时性,消除重复,减少失误,提高效率,增强数据可靠性。

通过标准化、专业化的报告模板定制实现综合保障分析报告的统一管理。项目期间,国睿信维与航空工业X院经过多轮讨论研究,面向其民用航空型号整理的一系列可直接进行归档的文档模板,内容涉及使用保障分析报告、LSA FMEA分析报告、排故任务分析报告、维修任务分析报告、备件需求分析报告、保障设备需求分析报告等数十份报告模板。结合综合保障分析系统可以直接生成用于型号归档的综合保障分析报告文件。

实施情况

实施期间,国睿信维与航空工业X院经过对S3000L标准的反复研究、其他相同领域单位的调研以及专家的培训,最终形成的复合国际标准规范的综合保障分析业务流程、建设了综合保障分析系统,系统业务流程如下图所示:

图 1 综合保障分析业务流程图

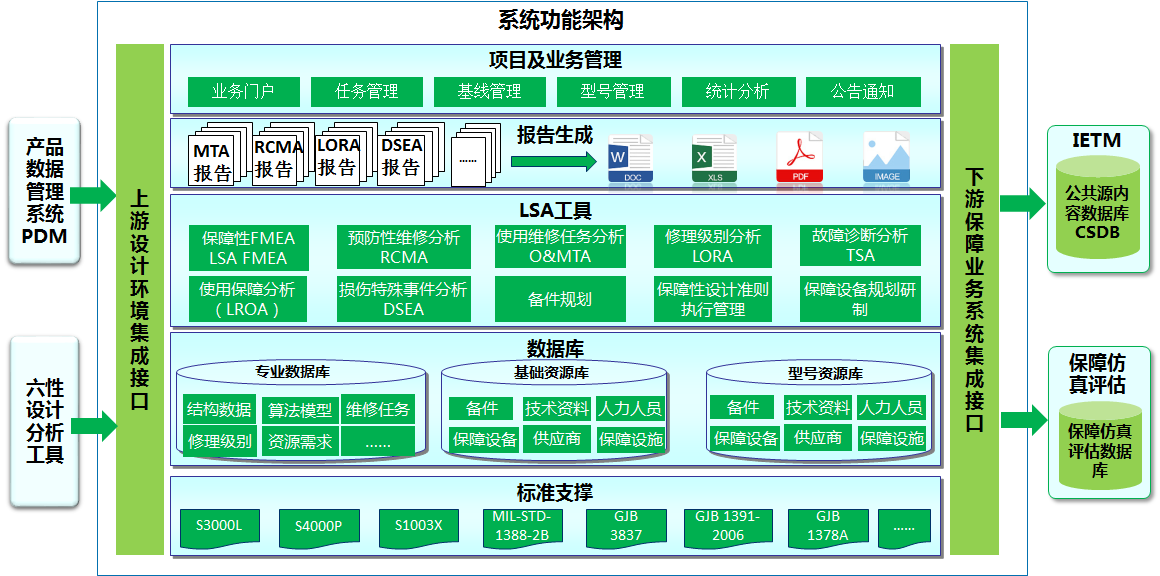

系统功能框架如下图所示:

图 2 系统功能架构图

实施效果

通过对国外成熟标准—ASD S3000L的研究,并与航空工业X院综合保障工作实际相结合,基于Glaway LSA建立了航空工业X院全院统一的综合保障分析系统,实现了国产飞机综合保障分析技术的突破,并制定了综合保障分析应用和管理规范。完成了试点型号综合保障分析工作,形成面向某型飞机的“两库”(型号库和基础库)管理,基本完成使用保障分析、特殊事件与损伤分析、LSA FMEA、使用与维修任务分析、备件需求分析、维修级别分析、排故任务分析等工作的开展及报告生成。具体应用效果如下:

· 建立飞机保障性设计准则百余项;

· 建立飞机使用保障场景几十个,使用保障任务千余项;

· 建立飞机特殊事件数十条;

· 完成拆装任务分析近千项;

· 将近千条工程FMECA结果归并成百余条面向维修保障的LSA FMEA分析,并进行排故策略分析形成修复性维修任务;

· 完成当前型号飞机的备件需求数量的计算,完成适用航空单位的不同类型备件的算法模型的建立,并形成千余条随机备件清单;

· 针对不同专业生成数十份可直接进行型号归档的综合保障分析报告,内容涉及使用保障分析报告、拆装报告、LSA FMEA 报告、备件分析报告等。

· 为未来IETM数据发布、保障方案仿真、备件优化等业务应用建立了规范完整的数据基础。

- 上一篇:装备全寿命周期综合保障标准体系的他山之石——ASD S系列ILS标准介绍

- 下一篇:无